No início da minha ligação ao Rugby, os olhos estavam em cima dos franceses que faziam um jogo espectacular - dos AllBlacks havia poucas notícias e só se sabia que eram muito bons e que tinham uma visão simples e facilmente compreensível do jogo através dos Princípios Fundamentais com que o caracterizaram. E foi com o jogo de então dos franceses que percebi que a criatividade - a manobra - poderia sobrepor-se à força bruta e tirar maiores vantagens (só bastante mais tarde encontrei o conceito de Nun'Alvares Pereira de que se deve "no combate fazer prevalecer a manobra sobre o choque" que sintetiza tudo aquilo que deve ser feito neste jogo de combate que é o Rugby) e que assim seria permitido a portugueses - que não são o povo mais atlético do mundo - serem internacionalmente competitivos.

Com o passar dos anos o jogo francês com o seu "movimento" - de que aprendi os fundamentos com Pierre Villepreux que me abriu as portas ao conhecimento de René Delaplace - foi, infelizmente regredindo e deixou de ser uma referência.

A entrada de inúmeros jogadores vindos de outros países, de outras culturas desportivas e rugbísticas e que não tinham língua comum de entendimento terá dado nisto: o elemento de máxima comunhão do jogo, como acontece sempre que não há interpenetração cultural, era o seu aspecto mais simplório e de mais fácil compreensão: o choque, a colisão, o tentar vencer a organização defensiva não pelo movimento das combinações mas sim pela criação de desequilíbrios conseguidos pelo confronto directo das forças. Enfim, a aculturação do jogo traduziu-se numa regressão do estilo de jogo do hexágono que deixou de ser atractivo e de iluminar os caminhos do progresso da modalidade. E o jogo aproximou-se da memória que existia dos traços culturais das velhas lutas entre povoações, numa espécie de vale-tudo para colocarem a bexiga de porco na praça dos contrários.

Disto tudo me lembrei ao ver, neste fim‑de‑semana, as finais do campeonato francês — entre o Toulouse e o La Rochelle — e do campeonato inglês, entre o Exeter Chiefs — campeão em título — e o Harlequins. Porque a diferença entre a colisão francesa permanente e as manobras em movimento inglesas foram como do dia para a noite. Entre o tédio e o entretenimento.

No jogo entre os finalistas franceses — e também europeus —predominou a colisão na procura da ultrapassagem da linha-de-vantagem através da força e a consequente demora reequilibradora da reciclagem da bola — sabe-se que tudo o que seja mais demorado do que 2 segundos para libertação da bola significa a possibilidade de reorganização defensiva, resultando daí um ataque em inferioridade numérica, aperta da vantagem dum eventual desequilíbrio criado ea consequente necessidade de voltar à primeira-forma, numa repetição constante sem surpresa e ou criatividade.

Onze ensaios numa final fazem-na memorável — imagino o gozo dos que tiveram a sorte de assistirem ao vivo... — e mostram que o Rugby não tem que ser o jogo sensaborão e sem riscos que vamos vendo cada vez mais espalhado por esse mundo fora — também vi um insuportável Geórgia-Holanda...

O único interesse que encontrei na final francesa — que teve o dobro dos pontapés do jogo inglês — foi o jogo-ao-pé de Thomas Ramos que, desta vez e por lesão de Ntamack, jogou como médio-de-abertura e que deu uma lição de inteligência táctica de utilização do pontapé (veja-se a diferença, num jogo e noutro, do número de pontapés efectuados em jogo, bem como o número de alinhamentos em cada jogo) quer no jogo em pressão, quer em ocupação de terreno A qualidade do jogo-ao-pé de Ramos foi tal que o jogo deveria pertencer à biblioteca, servindo como aula, a todos, treinadores incluídos, que queiram ocupar o lugar "10" de uma equipa — os nossos internacionais Jerónimo Portela e Jorge Abecasis fariam bem em aproveitar algum do seu tempo para estudarem as decisões e as formas do jogo de Ramos nesta final. Uma verdadeira lição! Que exige muito conhecimento do jogo para permitir as leituras de que deu mostra.

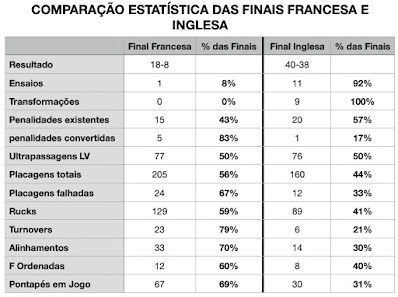

E se os franceses fizeram mais placagens, os ingleses falharam apenas metade para um mesmo número de ultrapassagens da linha-de-vantagem. O que significa que o elevado número de ensaios não aconteceu por falhas da defesa mas porque houve as manobras de continuidade suficientes para desarticularem as defesas. E o número de turnovers conseguidos — 23 contra 6 — mostra claramente o diferente tipo de jogo das duas finais: a colisão que leva o corpo ao chão nem sempre nas melhores condições de manutenção da posse e do tempo de libertação e a escolha do tempo de contacto com a posição adequada para a libertação imediata da bola — entrar de frente leva ao primeiro tipo de contacto, avançar o ombro contrário ao do transporte da bola leva ao segundo. Uma diferença que faz toda a diferença entre paragens e constantes recomeços de mais do mesmo e a destabilizadora continuidade do movimento, normalmente utilizada em sequência do mesmo sentido mas com todas, dependendo da leitura, as possibilidades de contrariar o posicionamento adversário mais organizado ou mais forte.

Pelas duas finais vistas e que correspondem ao já visto anteriormente nas meias-finais dos dois campeonatos, parece que os conceitos do Rugby de Movimento atravessaram a Mancha e começam a desenvolver-se. O que significará, se esta transformação for uma realidade, que — e porque a cultura rugbística tem aí um enorme berço — que o Rugby inglês, fazendo jus ao seu enorme número de jogadores, pode tornar-se uma potência capaz de ombrear com os AllBlacks. Há quem se lembre do que este tipo de jogo de movimento fez de um país de pouca riqueza e reduzida população como o País de Gales nos anos 70. Alguém recordou a lição e está — para bem e gozo de todos nós espectadores — a utilizá-la. Espera-se que para bem do Mundial de 2023...